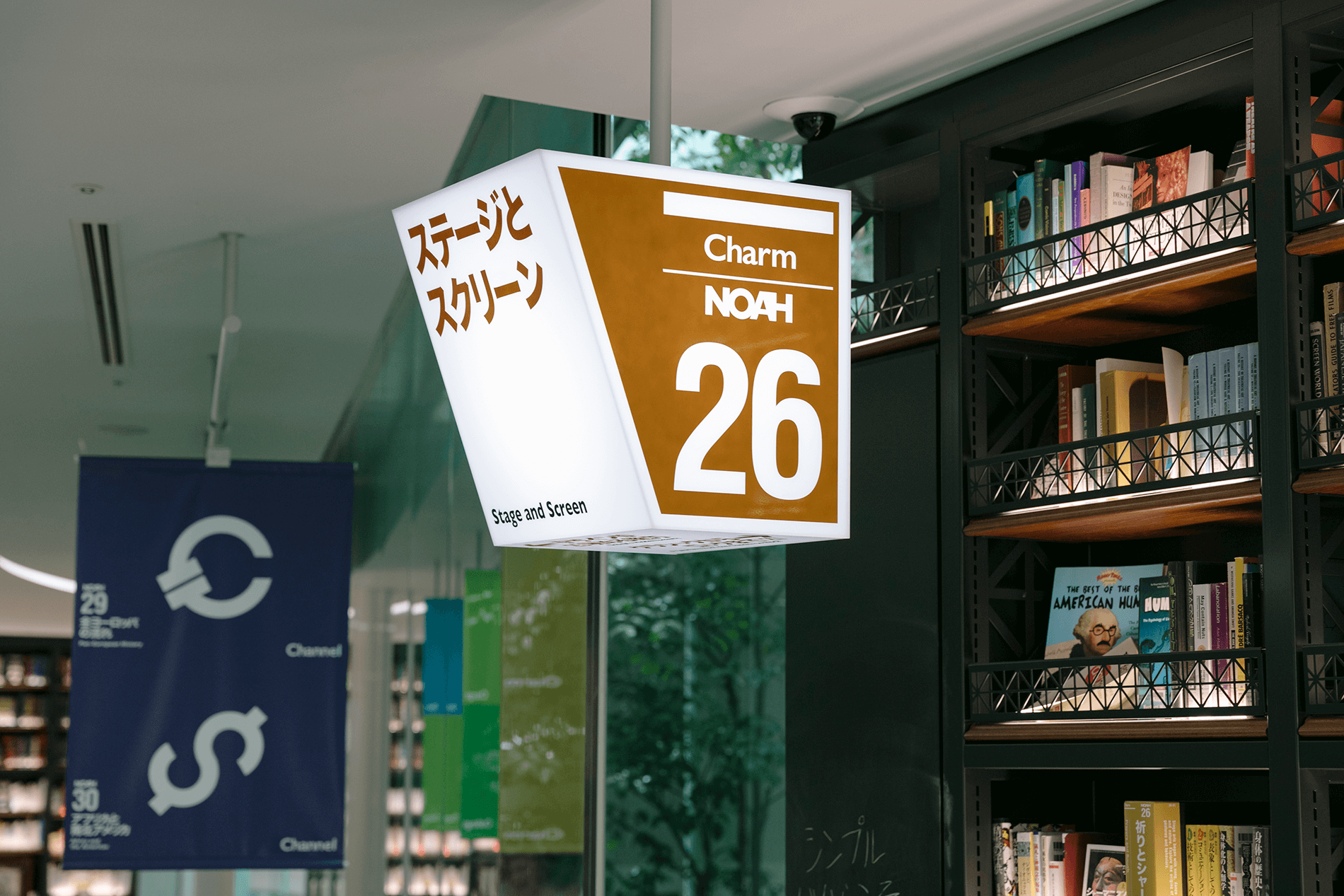

26 01

ステージとスクリーン

祈りとシャーマン

歌も踊りも祈りから始まった。神や自然への祈りの舞いに舞台芸術の原風景がある。身ぶりやしぐさに潜む文化と演劇の源流。

KEY BOOK

「祈りとシャーマン」を象徴する本です。

シャーマニズム

シャーマニズムは、古代的エクスタシー(脱魂忘我体験)の技術だ。本書は、その担い手たるシャーマンのイニシエーション、能力の獲得と活動、それを支える宇宙観まで説き及ぶ。世界各地のシャーマニズム現象そのものを紹介し、技術とシンボリズムと神話を検討。宗教学の立場から構築されたシャーマニズム研究の金字塔。

精霊の子供 : コモロ諸島における憑依の民族誌 憑霊の民俗 巫女の民俗学 : 「女の力」の近代 狩猟と編み籠 : 対称性人類学2 シヴァとディオニュソス : 自然とエロスの宗教 儀礼と神観念の起原 : ディオニューソス神楽からナチス神話まで 身ぶりと言葉 16-18世紀 ルネサンスから啓蒙時代まで 身体化の人類学 : 認知・記憶・言語・他者 響き合う異次元 : 音・図像・身体 肉体の迷宮 コミュニケーションとしての身体 技術としての身体 表象としての身体 ボディランゲージを読む : 身ぶり空間の文化 身ぶりとしぐさの人類学 : 身体がしめす社会の記憶 姿としぐさの中世史 : 絵図と絵巻の風景から ジェスチュア しぐさの人間学 しぐさの民俗学 : 呪術的世界と心性 正座と日本人 しぐさの日本文化 言葉は身振りから進化した : 進化心理学が探る言葉の起源 たたずまいの美学 : 日本人の身体技法 意身伝心 : コトバとカラダのお作法 ことばと身体 : 「言語の手前」の人類学 童子考 からだのメソッド : 立居振舞いの技術 身体の零度 : 何が近代を成立させたか 交叉する身体と遊び : あいまいさの文化社会学 キレイならいいのか : ビューティ・バイアス 舞踊の始原 : 古代インドの形象 身体はどう変わってきたか : 16世紀から現代まで 天平勝宝のインド舞踊 : 印度曼陀羅破門講座 夢想と身体の人間博物誌 : 綺想と現実の東洋 あわいの力 : 「心の時代」の次を生きる 変形する身体 『「からだ」の文明誌』 : フランス身体史講義